Numeri contro narrazione: l’economia statunitense e la crisi strutturale della leadership globale

di Mario Pietri*

In queste ultime 48–72 ore si è visto con chiarezza un fenomeno che, fino a poco tempo fa, veniva sistematicamente anestetizzato dalla narrativa dominante: la potenza americana non è più un blocco monolitico, ma un sistema che dipende in modo crescente da fattori esterni (finanza globale, domanda di debito, alleanze) e interni (tenuta sociale, consenso, costi del capitale). Quando queste variabili si muovono insieme nella direzione sbagliata, l’impero non “proietta forza”: reagisce.

La stampa finanziaria anglosassone, negli ultimi giorni, ha fotografato almeno due aspetti chiave: da una parte il costo e la vulnerabilità della postura globale, dall’altra l’autolesionismo economico di una politica dei dazi che, presentata come rinascita industriale, finisce per somigliare a una tassa interna travestita da patriottismo. A quel punto i numeri diventano la lingua madre della crisi.

1) Il dato che conta davvero: il debito come infrastruttura dell’impero

%20(1).jpg)

La cartina di tornasole è la più banale e la più spietata: quanto costa, ogni giorno, mantenere in piedi la macchina federale e la postura imperiale.

- Debito pubblico totale (Public Debt Outstanding): 38.396.062.667.874,39 dollari al 14 gennaio 2026. Non è una stima: è il conteggio ufficiale del Tesoro.

- Nei primi tre mesi dell’anno fiscale 2026 (ottobre–dicembre 2025) gli USA hanno accumulato 602 miliardi di dollari di deficit, inclusi 145 miliardi nel solo mese di dicembre.

- Il Congressional Budget Office, nel monitoraggio mensile, segnala che a dicembre 2025 il bilancio federale avrebbe mostrato un deficit intorno a 111 miliardi (al netto di effetti di calendario).

- E soprattutto: la voce che cresce più rapidamente è l’interesse. Analisi bipartisan a Washington evidenziano l’aumento dei pagamenti di interesse e il loro peso crescente tra le maggiori voci di spesa federale.

Questo è il punto: l’impero vive a credito. E quando il credito diventa più caro, o meno desiderato dall’estero, la politica estera smette di essere “strategia” e diventa contabilità difensiva.

2) Inflazione e lavoro: la stabilità apparente, la fragilità reale

Nell’ultima settimana i due rilasci macroeconomici più rilevanti — inflazione e mercato del lavoro — hanno restituito un’immagine che, letta superficialmente, potrebbe sembrare rassicurante. Ma letta in serie storica è tutt’altro che confortante.

A dicembre 2025 l’inflazione CPI si è attestata al +2,7% su base annua, con l’indice core al +2,6%. Il tasso di disoccupazione è rimasto fermo al 4,4%, mentre i non-farm payrolls sono cresciuti di appena 50.000 unità. Presi isolatamente, questi numeri permettono alla narrativa ufficiale di parlare di “atterraggio morbido”. Inseriti nel contesto storico, raccontano un’altra storia.

Inflazione: rientrata sì, normalizzata no

Negli ultimi cinque anni l’inflazione statunitense ha seguito un ciclo che ha lasciato danni permanenti:

- 2019: CPI stabilmente attorno all’1,8–2,0%, con dinamica coerente con crescita reale.

- 2021–2022: esplosione inflattiva fino a oltre il 9% (giugno 2022), massimo da quattro decenni.

- 2023–2024: discesa graduale ma irregolare, con fasi di “inflazione vischiosa”.

- 2025: ritorno nell’area 2,5–3%, ma senza recupero dei salari reali cumulativamente erosi nel biennio precedente.

Questo significa una cosa precisa: l’inflazione non è più un’emergenza, ma ha già fatto il suo lavoro redistributivo. Il potere d’acquisto medio delle famiglie è stato compresso, i risparmi erosi, e la domanda interna oggi cresce meno non perché “l’economia è sana”, ma perché la capacità di spesa è stata strutturalmente ridotta.

In macroeconomia questo stato non si chiama stabilità: si chiama equilibrio a livello più basso.

Mercato del lavoro: dal surriscaldamento al raffreddamento silenzioso

Il dato più rivelatore non è il tasso di disoccupazione in sé, ma la dinamica dei flussi occupazionali. Guardiamo la traiettoria dei payrolls:

- 2021–2022: creazioni mensili spesso superiori alle 300.000 unità, con picchi oltre 500.000 nel post-pandemia.

- 2023: rallentamento progressivo, media intorno a 230.000.

- 2024: ulteriore discesa, con mesi sotto le 150.000 unità.

- Dicembre 2025: +50.000, valore che storicamente segnala fase avanzata del ciclo.

In termini storici, una crescita occupazionale sotto le 100.000 unità mensili è coerente con economie prossime alla stagnazione o all’ingresso in recessione, non con una fase di espansione robusta.

Il tasso di disoccupazione al 4,4% non è basso in senso dinamico: è in risalita rispetto al minimo ciclico del 3,4% toccato nel 2023. E soprattutto maschera:

- aumento del lavoro part-time involontario,

- rallentamento delle ore lavorate,

- concentrazione delle nuove assunzioni in settori a bassa produttività e basso salario (servizi, sanità, assistenza).

In altre parole, il lavoro non crolla, ma si degrada. Ed è un segnale tipico delle fasi pre-recessive: il mercato non licenzia in massa, ma smette di assumere qualità.

Salari reali e produttività: il nodo irrisolto

Un altro dato strutturale rafforza il quadro di fragilità: la disconnessione tra salari nominali, salari reali e produttività. Negli ultimi tre anni:

- i salari nominali sono cresciuti,

- ma i salari reali cumulativi restano inferiori ai livelli pre-inflazione,

- mentre la produttività del lavoro mostra una crescita intermittente e insufficiente a sostenere aumenti salariali stabili.

Un’economia che non trasforma inflazione rientrata in potere d’acquisto recuperato non è un’economia che riparte: è un’economia che congela le tensioni sociali sotto la superficie.

Indicatori anticipatori: crescita fragile, disomogenea, vulnerabile agli shock

Gli indicatori anticipatori descrivono un rallentamento generalizzato e una crescita “fragile e disomogenea”, aggravata dall’incertezza sulle politiche commerciali e tariffarie. Storicamente, quando:

- l’inflazione scende,

- l’occupazione rallenta,

- gli indicatori anticipatori restano deboli,

- e la politica introduce shock (dazi, restrizioni, conflitti),

la probabilità di un salto di regime aumenta rapidamente.

Conclusione macro: non recessione, ma vulnerabilità

Le crisi sistemiche non iniziano con un crollo: iniziano con una perdita di margine di errore. Nel contesto attuale, l’economia americana:

- non è in recessione,

- ma non ha più cuscinetti.

E quando un sistema arriva a questo stadio, ogni errore politico — un dazio mal calibrato, una crisi diplomatica, un’escalation militare — smette di essere gestibile e diventa sistemico. È su questo terreno fragile che si innestano le tensioni geopolitiche, non il contrario.

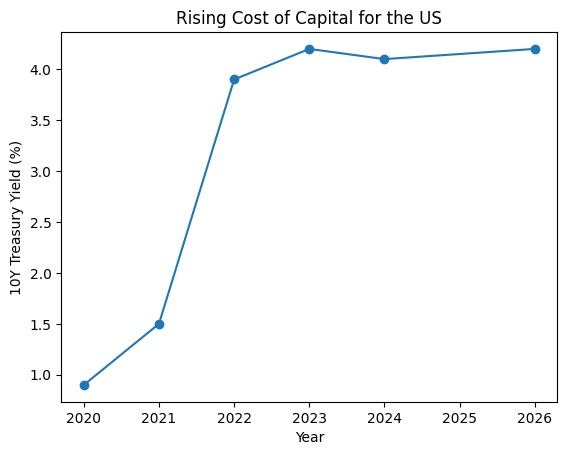

3) Tassi e fiducia: il “termometro” dei Treasury

I rendimenti non sono un dettaglio tecnico: sono la misura in tempo reale della fiducia nel sistema e del prezzo della sua sopravvivenza.

- Il 10 anni USA, a metà gennaio 2026, viaggia intorno a 4,16%–4,23% (valori giornalieri), con oscillazioni che riflettono sensibilità estrema a rischio geopolitico e scelte commerciali.

Ogni decimale conta: su un debito di questa scala, anche piccoli movimenti di costo del capitale diventano un moltiplicatore di instabilità fiscale. Ed è qui che entra il nodo internazionale.

La Cina e il debito USA: non “crollo”, ma disimpegno strategico

.jpg)

La Cina non deve “far crollare” l’America. Le basta non finanziare più automaticamente il suo privilegio.

I dati più recenti disponibili sulle detenzioni cinesi di Treasury mostrano una traiettoria coerente con un disimpegno graduale:

- Detenzioni cinesi di Treasury: 682,64 miliardi di dollari (novembre 2025), in calo rispetto a 688,75 miliardi (ottobre 2025).

Non è dumping improvviso: è riduzione progressiva dell’esposizione. Questo si collega a una logica di lungo periodo: diversificazione, riduzione del rischio geopolitico, costruzione di alternative infrastrutturali e finanziarie. Quando un grande detentore si allontana anche lentamente, Washington ha tre opzioni, tutte problematiche:

- pagare di più (tassi più alti),

- monetizzare di più (pressione inflazionistica e politica),

- comprimere spesa o alzare entrate (politicamente tossico).

In sostanza: la politica estera diventa funzione del bilancio.

Alleati: la Groenlandia come cartina di tornasole della frattura atlantica

Negli ultimi giorni la vicenda Groenlandia–dazi ha assunto un valore che va ben oltre il piano commerciale. Non siamo di fronte a una disputa tariffaria ordinaria, ma a un segnale politico strutturale: l’uso della coercizione economica come surrogato di una diplomazia indebolita, in un contesto di consenso in declino.

L’amministrazione statunitense ha minacciato l’introduzione di tariffe del 10% a partire dal 1° febbraio 2026 su beni provenienti da otto paesi europei, con un’escalation programmata fino al 25% dal 1° giugno 2026, collegando esplicitamente queste misure all’opposizione europea al progetto statunitense sulla Groenlandia. La risposta europea è stata immediata e insolitamente compatta: allarme per una “pericolosa spirale discendente” e per un danno strutturale alle relazioni transatlantiche.

Il punto non è la Groenlandia in sé. Il punto è il metodo.

Quando una potenza utilizza strumenti tariffari contro paesi alleati per forzare scelte politiche e territoriali, non sta esercitando leadership: sta compensando una perdita di capacità persuasiva con la pressione. Per decenni, la supremazia geopolitica statunitense si è fondata su un equilibrio preciso: Washington poteva guidare il blocco occidentale perché era percepita come garante, non come ricattatore. Quel capitale politico permetteva agli Stati Uniti di comandare senza pagare ogni volta l’intero costo economico e diplomatico delle proprie decisioni.

Oggi quel capitale si sta erodendo. E qui emerge la contraddizione: la volontà di potenza cresce proprio mentre il consenso diminuisce. Più la base di legittimità si assottiglia — all’interno e all’esterno — più la politica tende a irrigidirsi, moltiplicando strumenti coercitivi e retorica aggressiva. Ma questa stessa rigidità accelera la perdita di consenso, perché smaschera l’inconsistenza della narrazione ufficiale.

Le bugie strategiche — “i dazi non hanno costi”, “gli alleati seguiranno comunque”, “la forza sostituisce il consenso” — si infrangono contro la realtà: ritorsioni, fratture diplomatiche, incertezza, isolamento progressivo. Un sistema sempre più costoso da finanziare dispone di meno margini per acquistare consenso attraverso incentivi, cooperazione e stabilità; di conseguenza tende a pretendere obbedienza invece di costruirla. Ma questa strategia ha un effetto boomerang: più consuma alleanze, più aumenta il premio di rischio politico ed economico; e più aumenta il premio di rischio, più diventa oneroso sostenere la stessa postura di potenza che ha generato la frattura.

Il fronte interno: Minneapolis e lo Stato che minaccia se stesso

Mentre dall’esterno gli Stati Uniti tentano di riaffermarsi come polo egemonico, all’interno il tessuto sociale e istituzionale stenta a reggere. Minneapolis è il punto di frattura più evidente di questa tensione: una crisi sociale rapidamente trasformata in crisi politica.

La miccia è stata accesa il 7 gennaio 2026, quando un agente federale dell’ICE ha ucciso Renee Nicole Good (37 anni) durante un’operazione a Minneapolis. L’episodio ha alimentato proteste estese e conflitti di piazza, con scontri, arresti e una crescente militarizzazione dello spazio urbano. Una seconda sparatoria nel corso di un fermo ha ulteriormente esasperato il clima. Autorità locali hanno denunciato tattiche aggressive e intrusioni nelle comunità.

Le proteste non sono rimaste circoscritte: si sono registrate mobilitazioni anche in altre grandi città. Sul piano politico, è esplosa una frattura istituzionale: autorità locali e statali hanno accusato il governo federale di violare diritti e procedure e hanno avviato iniziative legali per limitare o bloccare le operazioni. La narrativa federale è stata contestata apertamente dalle amministrazioni locali.

In un’analisi macroeconomica seria, questa frattura è un moltiplicatore di rischio-paese: distoglie risorse dalla governance, aumenta l’incertezza, riduce la fiducia nelle istituzioni e trasforma problemi sociali in crisi nazionali.

Crisi interna e costi fiscali: quando la sicurezza diventa una voce strutturale di bilancio

La gestione coercitiva del conflitto interno non è neutrale dal punto di vista fiscale e politico. Ogni escalation comporta spesa immediata e spesa futura: dispiegamenti, logistica, intelligence domestica, preallarmi, contenziosi legali, indagini, costi indiretti su produttività e servizi.

Nel medio periodo questi costi tendono a diventare strutturali, come avvenuto con la spesa per la “sicurezza” post-11 settembre. Ma oggi non c’è un surplus economico né una crescita robusta a compensarli.

Il costo più alto non è solo fiscale: è politico. Quando il governo centrale entra in conflitto con Stati e città, quando minaccia strumenti eccezionali e deve giustificare l’uso della forza contro porzioni crescenti della popolazione, il capitale politico si consuma rapidamente. È un meccanismo noto:

meno consenso → più repressione → meno consenso → più repressione.

Questo circolo vizioso riduce la prevedibilità del quadro politico, aumenta il rischio percepito e rende più costoso sostenere lo stesso livello di potere.

Iran: propaganda umanitaria, pausa tattica e fallimento del cambio di regime

La gestione del dossier iraniano nelle ultime settimane mostra la distanza tra retorica occidentale e realtà geopolitica. Non siamo di fronte a una crisi “umanitaria” improvvisa né a un moto spontaneo di piazza, ma a una sequenza coordinata di pressione politica, informativa e tecnologica che non ha prodotto il risultato atteso.

Il punto di partenza è una narrazione rilanciata dalla Casa Bianca e amplificata dai media occidentali: quella delle “800 esecuzioni imminenti” che l’intervento statunitense avrebbe contribuito a scongiurare. Una cifra priva di verifica indipendente e utile soprattutto a costruire una cornice morale: la minaccia militare come strumento di “salvezza umanitaria”.

La successiva marcia indietro americana sull’opzione militare non è stata il frutto di un successo diplomatico, ma il riconoscimento implicito che l’escalation non avrebbe prodotto né un cambio di regime né un vantaggio strategico sostenibile. La pausa annunciata è una sospensione tattica dettata dalla consapevolezza dei costi e dei rischi.

Le proteste iraniane non possono essere comprese senza considerare l’infrastruttura che ha sostenuto la mobilitazione. L’arrivo e la diffusione di migliaia di terminali Starlink sul territorio iraniano non è un evento neutrale: è un tentativo esplicito di aggirare il controllo delle comunicazioni e mantenere coordinamento e resilienza informativa. Il fatto che una parte significativa di questi terminali sia stata resa non operativa attraverso disturbo e neutralizzazione elettronica attribuibili a capacità russe e cinesi indica un dato politico essenziale: il dossier iraniano è diventato un campo di confronto tecnologico e strategico tra blocchi.

Nonostante mesi di pressione, sanzioni e operazioni di influenza, il sistema politico iraniano non è collassato. Al contrario, Teheran ha dimostrato capacità di adattamento e controllo che hanno costretto Washington a rivedere tempi, strumenti e obiettivi. Anche la posizione israeliana, spesso descritta come automaticamente allineata a un’escalation, si è mostrata più prudente sul piano operativo: ostilità strategica sì, ma consapevolezza dei rischi sistemici di un conflitto non controllabile.

La bugia delle “esecuzioni scongiurate”, la teatralizzazione umanitaria, l’uso di infrastrutture esterne e il successivo dietrofront non raccontano una storia di leadership. Raccontano la difficoltà strutturale ad accettare che il cambio di regime non è più uno strumento a basso costo.

Venezuela: consenso interno, scacchi geopolitici e costo dell’unilateralismo statunitense

Nel quadro latinoamericano, il Venezuela è un caso istruttivo per comprendere i limiti dell’azione statunitense nel mondo contemporaneo. Nonostante anni di pressioni, le manifestazioni popolari a sostegno del governo di Caracas restano imponenti e visibili.

Le piazze venezuelane mostrano una realtà che fatica a entrare nella narrazione occidentale: una parte consistente della popolazione continua a percepire l’attuale leadership come argine alla perdita di sovranità nazionale. Questo sostegno non è solo ideologico; è alimentato dalla convinzione che le pressioni esterne abbiano peggiorato le condizioni economiche e sociali più di quanto non abbiano favorito soluzioni politiche.

Dal punto di vista di Caracas, la gestione della crisi appare come una partita a scacchi su più livelli: consolidamento del consenso interno e, al tempo stesso, canali esterni selettivi per evitare l’isolamento senza cedere alle pressioni e ai diktat statunitensi. L’obiettivo è contenere il rischio di escalation senza capitolare.

In questo contesto, la politica degli Stati Uniti appare contraddittoria: mostra i muscoli in nome della democrazia e della sicurezza, ma svuota di significato il diritto internazionale trattando la sovranità degli Stati come variabile negoziabile. Il risultato è modesto e costoso: non stabilizza, non produce transizioni controllate, e rafforza diffidenza e resistenza regionale. Il danno più grave è reputazionale: quando le regole vengono invocate solo finché non intralciano la volontà di potenza, la credibilità del “regolatore” dell’ordine globale si erode.

Conclusione: l’impero non sta mostrando forza, sta negoziando con i propri vincoli

Se mettiamo insieme i piani — debito e deficit, occupazione e inflazione, tassi, riduzione progressiva della domanda estera di Treasury, fratture con gli alleati, instabilità interna, limiti della minaccia militare e risultati modesti delle pressioni esterne — il quadro non è quello di una potenza che guida gli eventi, ma di una potenza che reagisce ai vincoli: finanziari, sociali, diplomatici.

La parte più pericolosa è questa: quando un sistema non accetta il proprio ridimensionamento tende a compensare con coercizione (dazi, pressione sugli alleati, muscoli) e con gestione del rischio (pause tattiche quando il prezzo potenziale è troppo alto). È una postura che non produce stabilità: produce attrito. E l’attrito, in un mondo saturo di crisi, non resta locale.

Non siamo di fronte al crollo improvviso di un impero, ma a qualcosa di più complesso e più rischioso: un colosso che resta enorme, ma diventa rigido; meno capace di assorbire shock, meno credibile nel costruire consenso, più incline a reagire che a guidare. E quando l’ordine internazionale viene mantenuto più per forza che per legittimità, il problema non è solo per chi lo subisce. È per chi tenta di sostenerlo, ogni giorno, a un costo sempre più alto.

1.gif)